Ich habe gestern den Future Histories-Podcast mit Heide Lutosch gehört und fand ihn für unser Projekt sehr relevant. Sie hatte den Text “Wenn das Baby schreit, dann möchte man doch hingehen” geschrieben, eine feministische Kritik an utopischen Vorstellungen einer Planungsgesellschaft, an den Beispielen des Commonismus von Meretz/Sutterlütti und Digital Socialism von Sarros. Da unser Projekt auch seinen Ursprung bei den Konzepten von Meretz und Sutterlütti hat (“Der Ausdehnungsdrang moderner Commons”), trifft einiges der Kritik auch uns. Was ich mich jetzt frage: Schaffen wir es als Projekt Lösungen zu konzipieren/zu entwickeln, die ihrer Kritik gerecht werden?

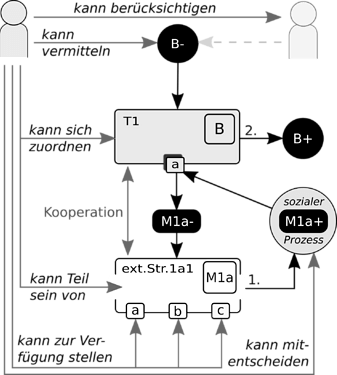

Ein wichtiger von ihr formulierter Kritikpunkt an beiden Texten war, dass die Protagonisten immer Personen sind, die “voll im Saft stehen”, die ihre Bedürfnisse klar vermitteln können, die mit Software spielerisch umgehen, die mitdiskutieren können etc. pp. Ich dachte da unmittelbar an diese Grafik aus dem ersten Teil des GCS-Konzeptes:

Die Protagonisten in der Textreihe sind wirklich genauso konzipiert und glaubt man den von Lutosch vorgebrachten Statistiken (und sie klingen sehr sinnvoll), betrifft das höchstens 50% der Bevölkerung.

Was ist mit den anderen? Was mir unmittelbar kommt: Ein Problem ist natürlich, dass wir Werkzeuge bauen und Werkzeuge aktiv Nutzendende benötigen. Aber können Werkzeuge gebaut werden, um Bedürfnisse von nicht-Aktiven leichter fassen zu können? Liegen die von ihr beschriebenen Problematiken in einem Governance-Bereich, den wir als Projekt kaum fassen können? Wie lässt sich die Nützlichkeit des GCS aus Perspektive einer “nutzlosen Person” (ich zitiere hier Lutosch!) fassen? Und möglichst nicht nur abstrakt, sondern geht das auch praktisch?

Und würde mich freuen das mal zu diskutieren und/oder einen Werkshop dazu zu machen.

Aus Heide Lutosch: “Wenn das Baby schreit, dann möchte man doch hingehen”

[…]

Eine politische Konsequenz, die aus all dem gezogen werden muss, ist aus meiner Sicht, dass Frauen sich in das Entwerfen von linken Utopien viel energischer einschalten müssen. Dazu könnte gehören, auf einem ähnlichen Konkretionsniveau wie Saros, Sutterlütti und Meretz einen Gesellschaftsentwurf durchzuspielen, der konsequent feministisch ist und konsequent von den Nicht-Arbeitenden, »Nutzlosen« und ihren Helferinnen und Helfern aus gedacht wird. Dazu müsste man

-

sehr genau über Verfahren zur Ermittlung von Bedürfnissen nachdenken, auch und gerade von Bedürfnissen all jener Menschen, die sie nicht selbst artikulieren können,

-

ein viel klareres Bewusstsein für informelle Hierarchien schaffen (und sich über formalisierte, aber transparente und möglichst herrschaftsfreie Entscheidungsverfahren Gedanken machen),

-

schon existierende Überlegungen zu alternativen Rechtsformen daraufhin überprüfen, ob und inwiefern sie für eine möglichst gewaltfreie feministische Gesellschaft brauchbar sind.

-

Sorgearbeit mit ihren affektiven und nicht affektiven Aspekten rational analysieren und die nicht-affektiven Aspekte auf ihre Quantifizierbarkeit, Kollektiviertbarkeit, Automatisierbarkeit und Digitalisierbarkeit hin untersuchen,

-

die bürgerliche Familie als Care-Institution endgültig ad acta legen,

-

über alternative Carestrukturen, also über freiwillige, nicht auf Heirat, Freundschaft oder Blutsverwandschaft, ja wohlmöglich nicht einmal auf Gegenseitigkeit beruhende affektive Fürsorgebeziehungen nachdenken.